革靴の糸が切れた!放置すると危険なステッチほつれを自分で直す!

投稿日:

この6年間のブログ休止中に、新たな趣味ができました。

それはレザークラフト

自分で型紙作って、裁断して、縫い付ける

作品自体はまだまだ素人なので完成度は低いです。

今日は、レザークラフトのときに学んだ縫い方で、革靴のステッチほつれを自分で直したことを書きたいと思います。

ステッチほつれは軽視しがち

長く革靴を履いていると、ステッチのほつれってあります。

ワタシも経験あります。

そのステッチを見て見ぬふりしていたら、やがて範囲が広がったり。。。

ステッチほつれが拡大するのを抑えて履かなくなったり。。。

最悪、ステッチが切れてた。。。

結構、軽視しがちなんですよねー

革靴のステッチって、ほつれる場所は大体決まっています。

それは、

負荷のかかる箇所

踵の履き口部分だったり、甲の部分だったり

踵の部分って結構ありがちなんですよねー

そして、大体の市販靴はこのステッチはミシンで縫い付けているものが殆どです。

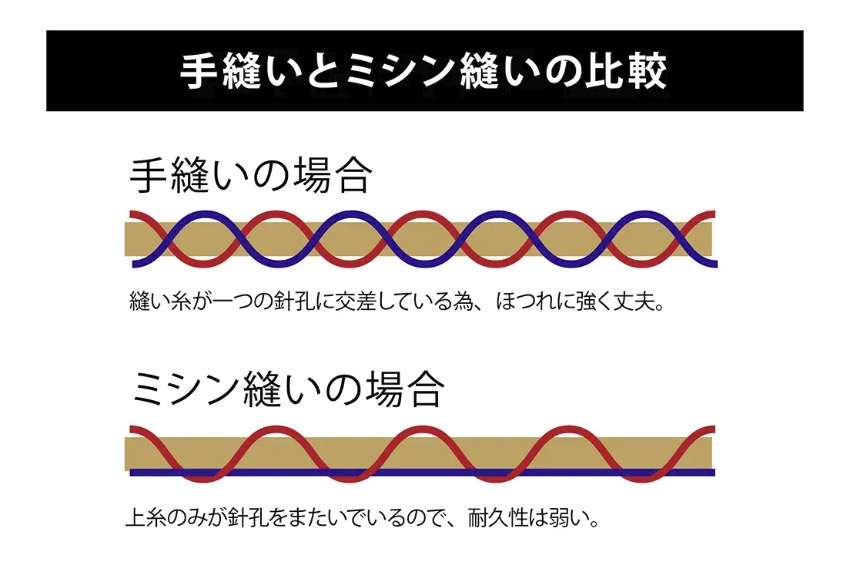

https://snapuna.com/post-1352/より抜粋

ミシンの縫い目って、ひっぱたら一気に糸がほどけませんか?

これは、下糸が切れることによってスルスルとほどけてしまうんです。

ミシンの縫い方って、上糸が下糸にくぐらせているだけなので下糸を引っ張ると簡単にほどけてしまいます。

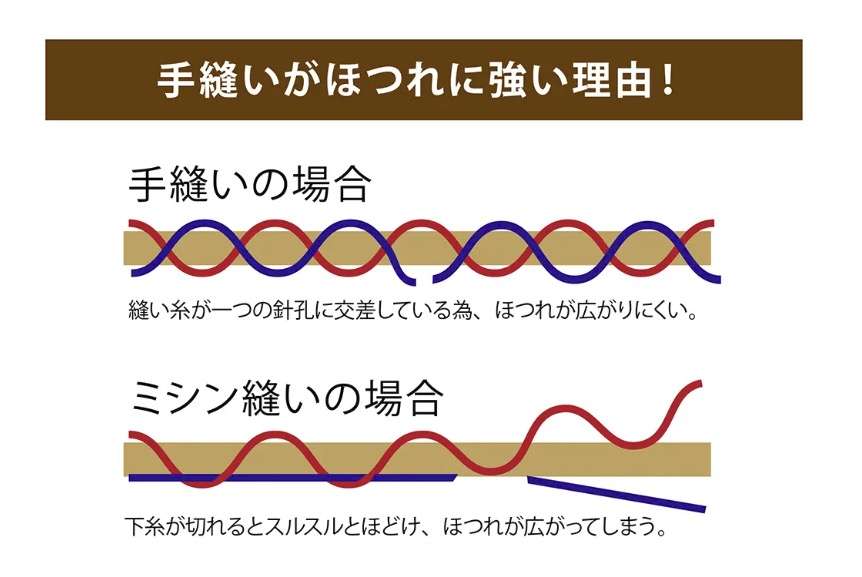

https://snapuna.com/post-1352/より抜粋

一方、手縫いの場合って縫い目の糸が一つの針孔に交差しているためほつれが広がりにくいんです。

これは自分で手縫いして失敗して、解くときに中々解けないことを実感していました。

圧倒的に手縫いのほうが強いです。

ただ、縫い目のキレイさ。に関しては規則正しいピッチで縫い目ができるのでミシンのほうがきれいと思います。

手縫いの場合って、穴を開けるまではきれいに開いていますが、縫い方や糸の出方をきちんとしないときれいな縫い目が出てきません。

ちょっとした縫い方の技術も必要です。

糸と針を用意して縫う前準備

今回ステッチほつれで直すのは、

この靴です。

パドモア&バーンズ

-

-

padmore and barnes

パドモア&バーンズ 1934年にスタートしたPadmore & ...

この靴も、なんだかんだで25年ほど前のものです。

クラークスの下請けシューメーカーで、ワラビーの原型になったモデルです。

この靴はクレープソールなので履き心地はかなりいいです。

ソールもかなり柔らかい。

長時間はいていても疲れませんね。

実は以前、ステッチほつれがあったんです。

写真の部分の革の穴が上と貫通してどうしようもなく、下にずらして補修していたんです。

素人らしさ満載で、もう少し考えて補修すればよかったなーって反省しています。。。

そしてこの際、この部分を直していきたいと思います。

あくまで、ワタシの補修方法ですので正しいかどうかはわかりませんがシェアしたいと思います。

以下、切れたステッチ補修という環境で進めます。

切れていない場合は、糸がつながっていると思います。

その場合は、適当なところで切ってください。半分ぐらいがいいかな。

まず、下糸がだら~んとなっているのでここを処理します。

下糸を残して、次の縫い目に絡めるので切れた糸はそのまま残しといてください。

切ると当然ながら左右に糸が出た状態になります。

ここからスタートラインです。

レザークラフトの道具を準備

針と糸の準備が必要ですが、ワタシはこれを買いました。

っていうのが、最初にセットを買って、後でほしい道具を買い足していきます。

最初からいい道具もいらないし、やってみて不満が出ればそのセットの道具よりいいやつを買い足していくほうがお得と思います。

最初のセットの道具は、正直いいものではありませんが、レザークラフトをする道具としては最低限のものは入っています。

糸に関しては、その靴の糸がどれくらいの太さなのかで判断していきます。

今回の糸は、0,65mmの黒をチョイスします。

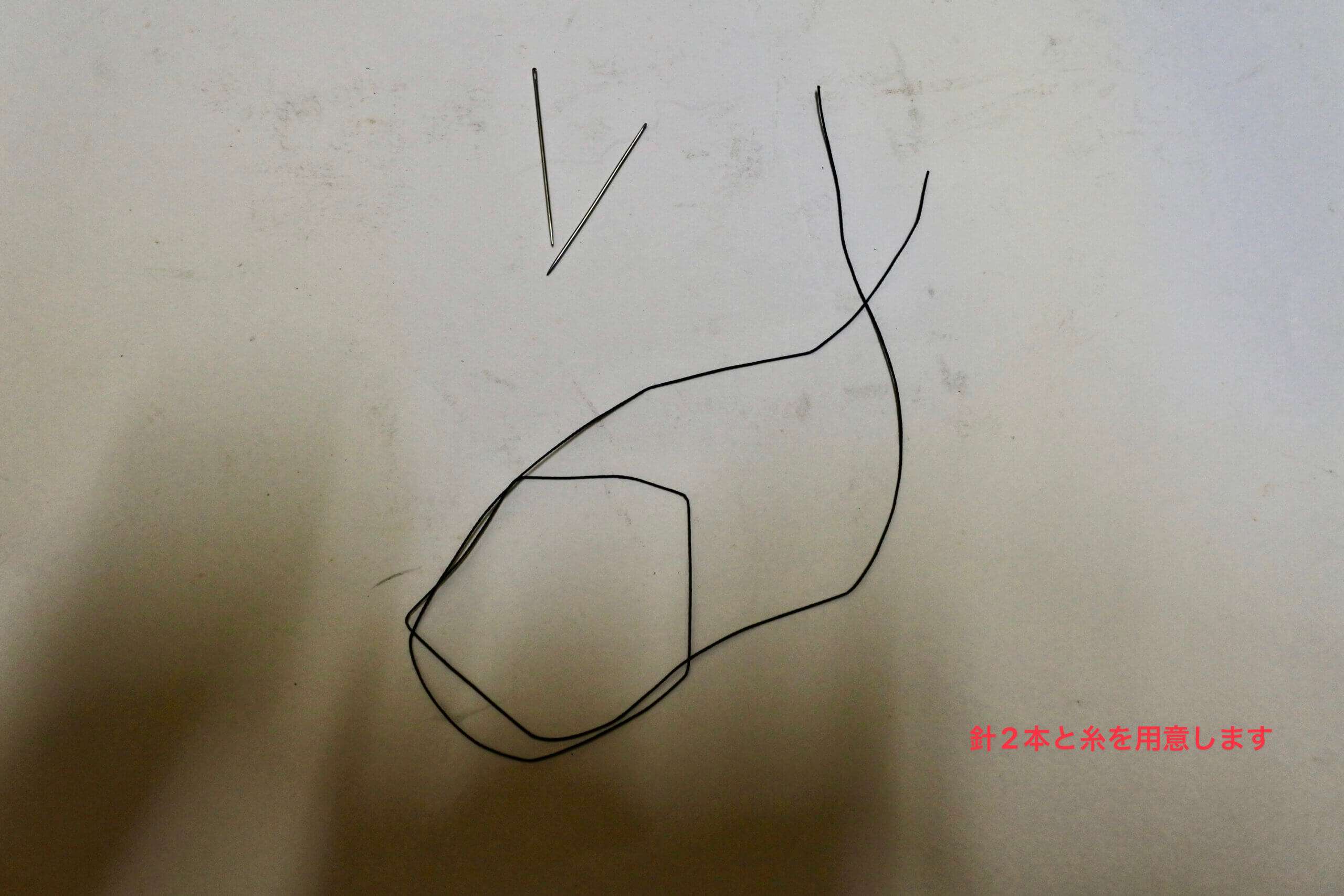

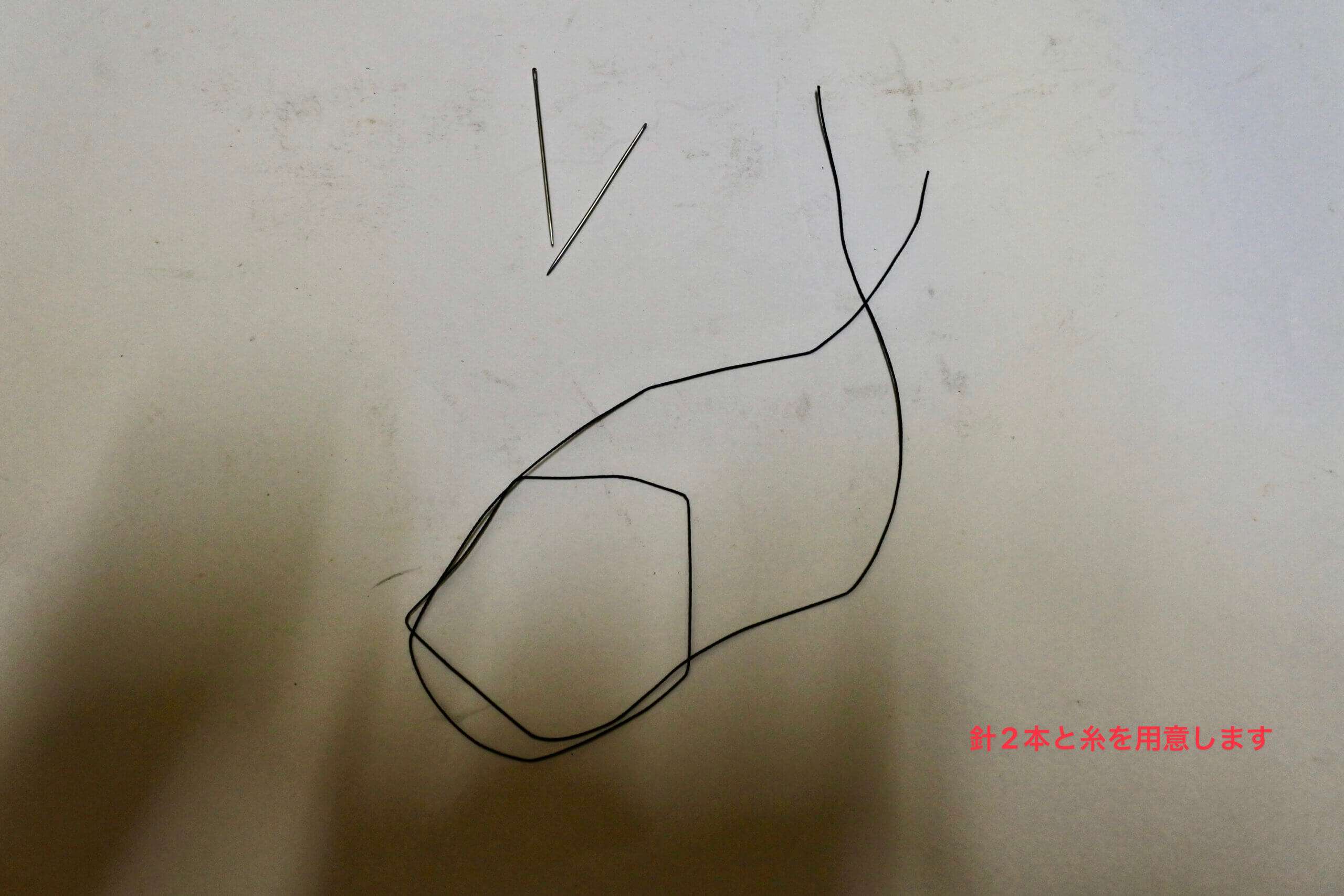

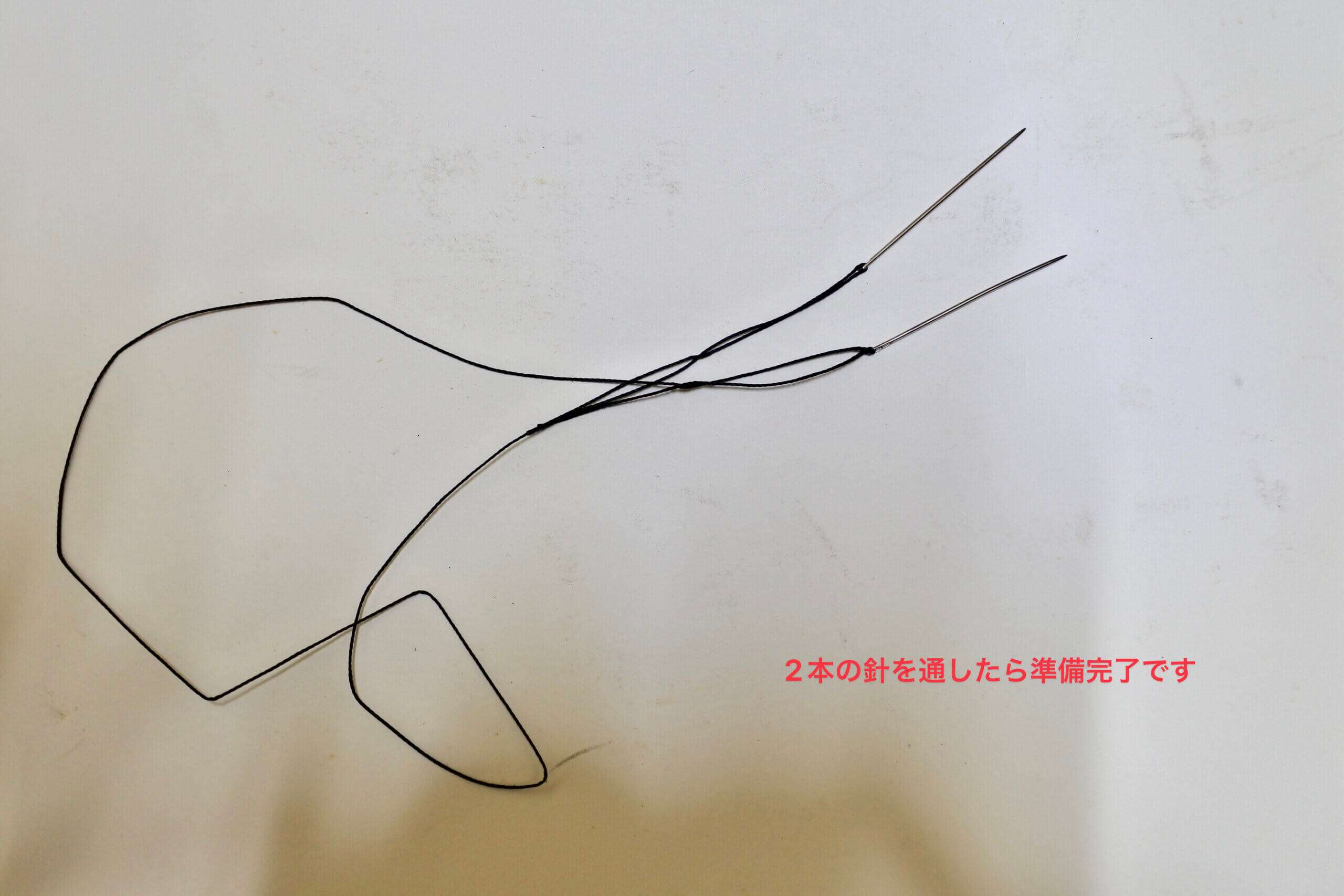

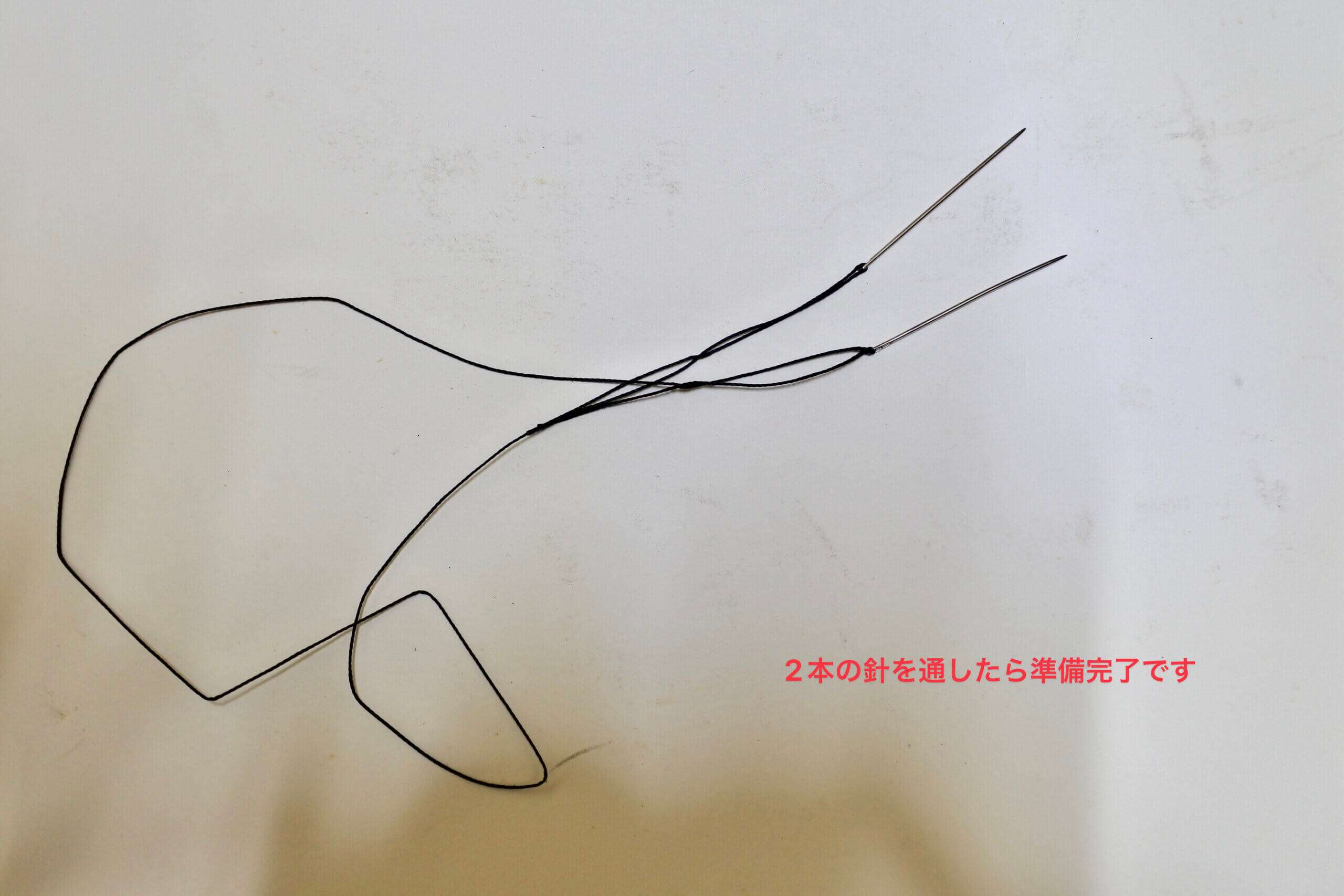

レザークラフトでよく作品を作るとき、平縫いが基本です。

財布とかキーホルダーとか大半がこの縫い方です。

この縫い方は、糸の両端に針をつけます。

通常は1本しか針をつけませんよね。

糸の長さは、縫う距離に対して4回ほど折り返せば足ります。

あまり糸の長さをケチってしまうと縫うときに窮屈になります。

逆に長過ぎると、縫うときに糸と糸が絡まって結び目ができてしまい解くのに大変です。

4回折り返した長さがちょうどいい長さになると思います。

そして糸を蝋引きします。

これは蝋引きしている糸を購入することによって不要の場合もあります。

ワタシは蝋引きしている糸を使いますのでしませんが、した場合は更に強度も上がります。

糸もピーンとハリがあります。

逆に蝋引きすることによって、縫っているときは手がネチャネチャにもなります。

好みや、その時の縫う環境で蝋引きをするかしないか決めています。

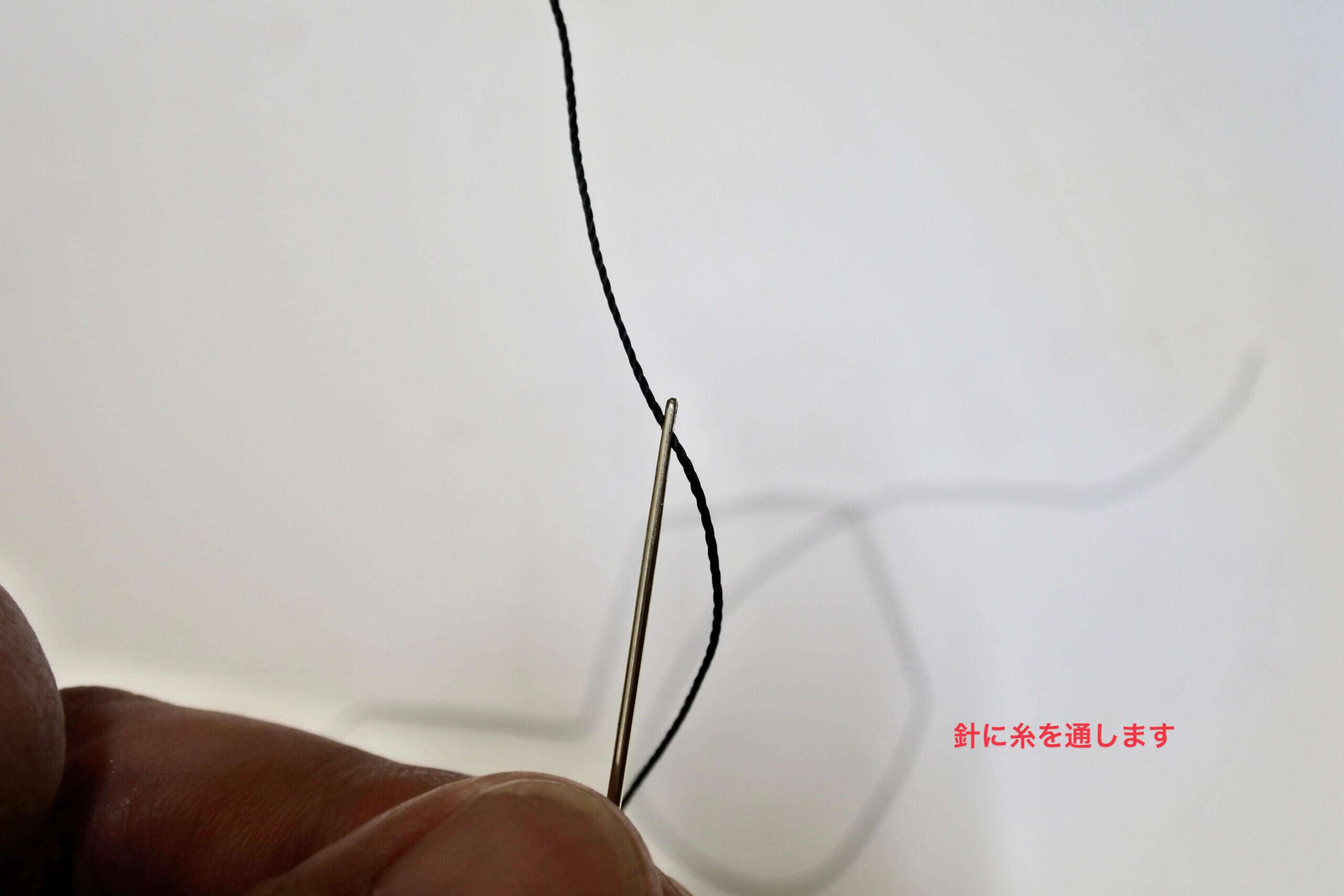

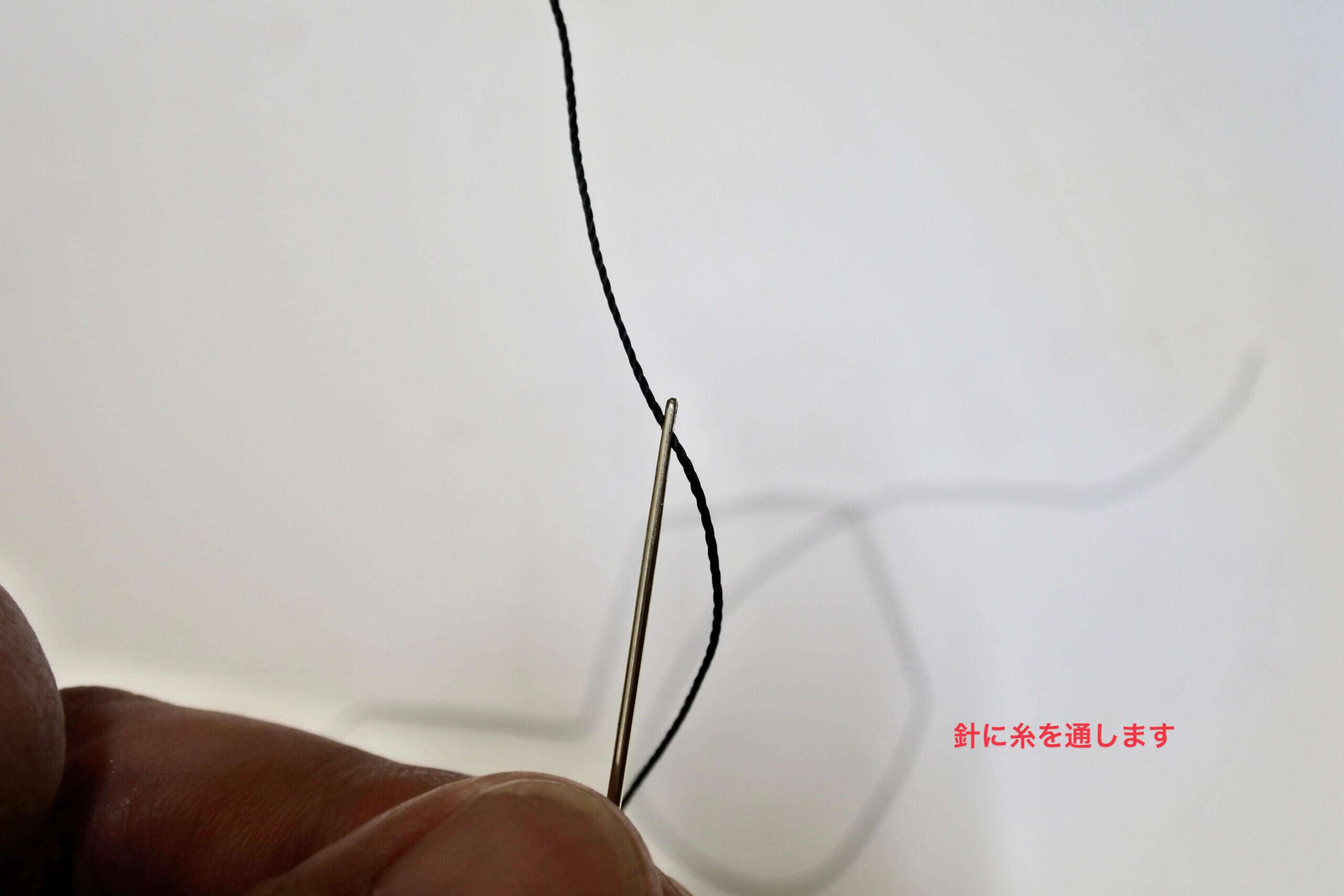

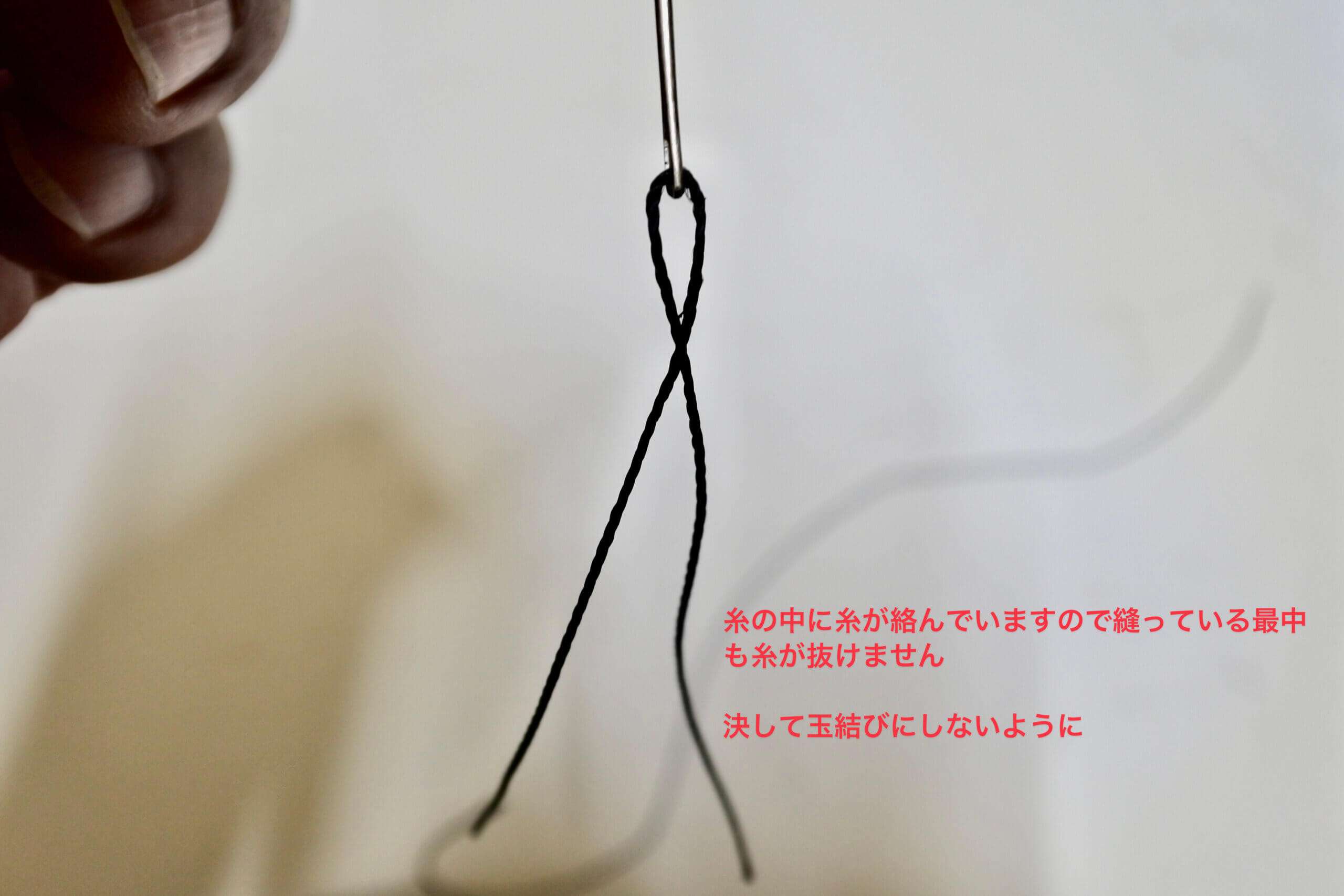

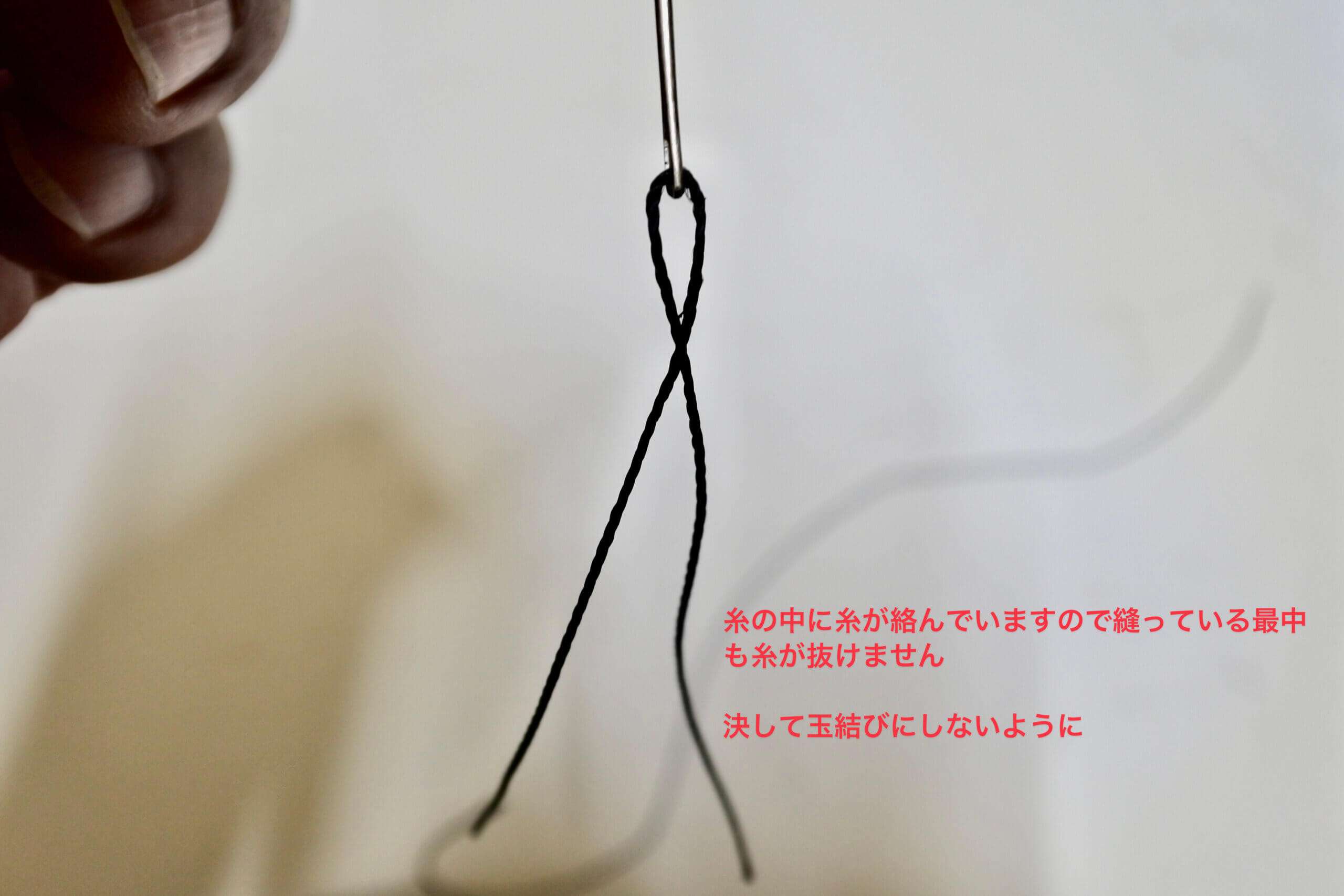

分かりにくいかもしれませんが、糸を通して糸のねじれの部分に針を通します。

このときに糸と針を結んではダメです。

結んでしまうと、針より結び目のほうが大きくなり、革の穴に引っかかり縫えません。

針と糸を繋ぐには、針よりも細い状態で糸処理をする必要があります。

ここまでできれば、後は縫うだけです。

革に縫い目が目立たない場合は、あらかじめ目打ちを使って穴を少し広げてください。

目打ちはテーパーになっているので、押し込みすぎると革の穴がかなり広がります。

少しの力でいいので、穴が拡大できたなって思えばすぐに止めてください。

力任せは一気に広がるのでご注意を。

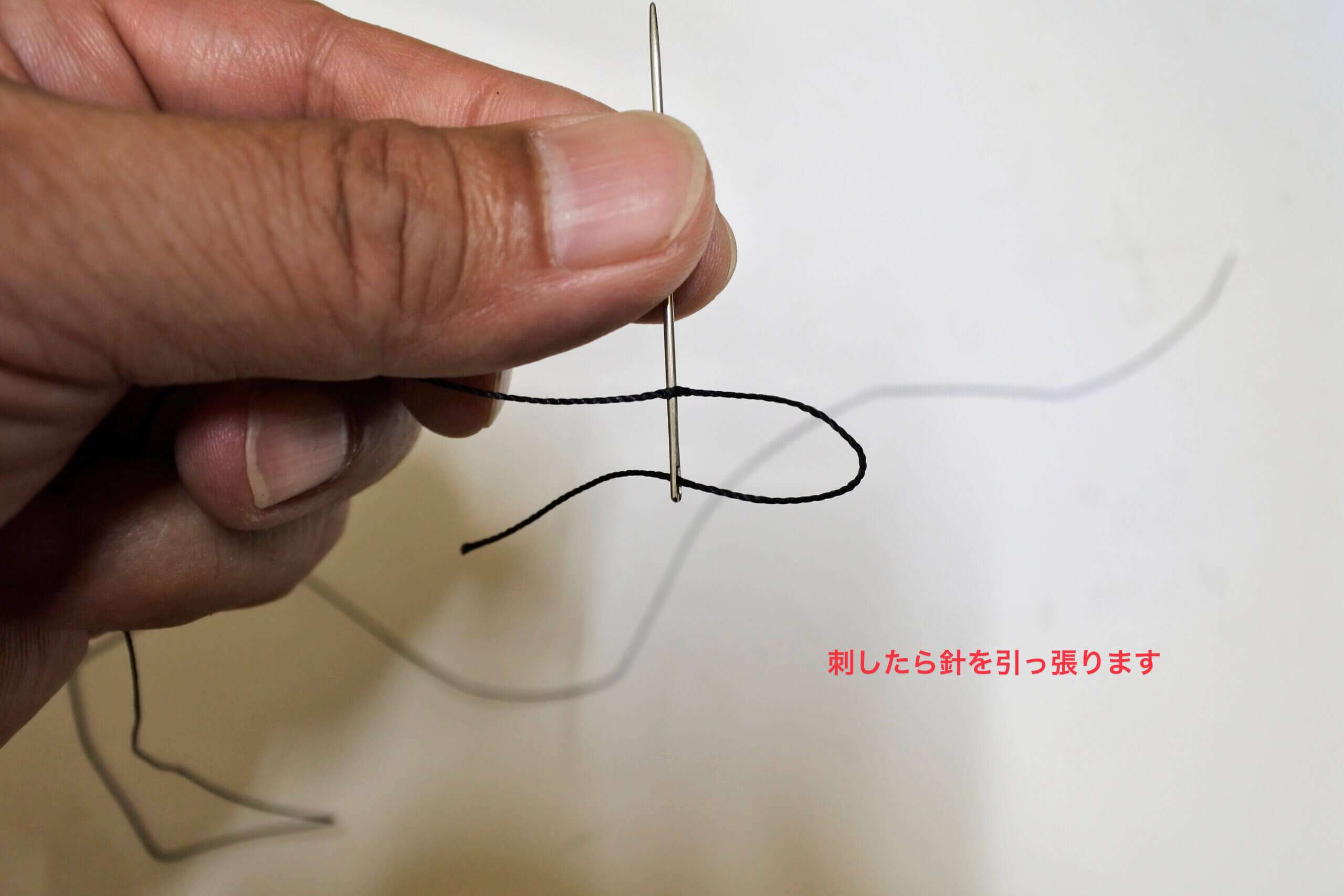

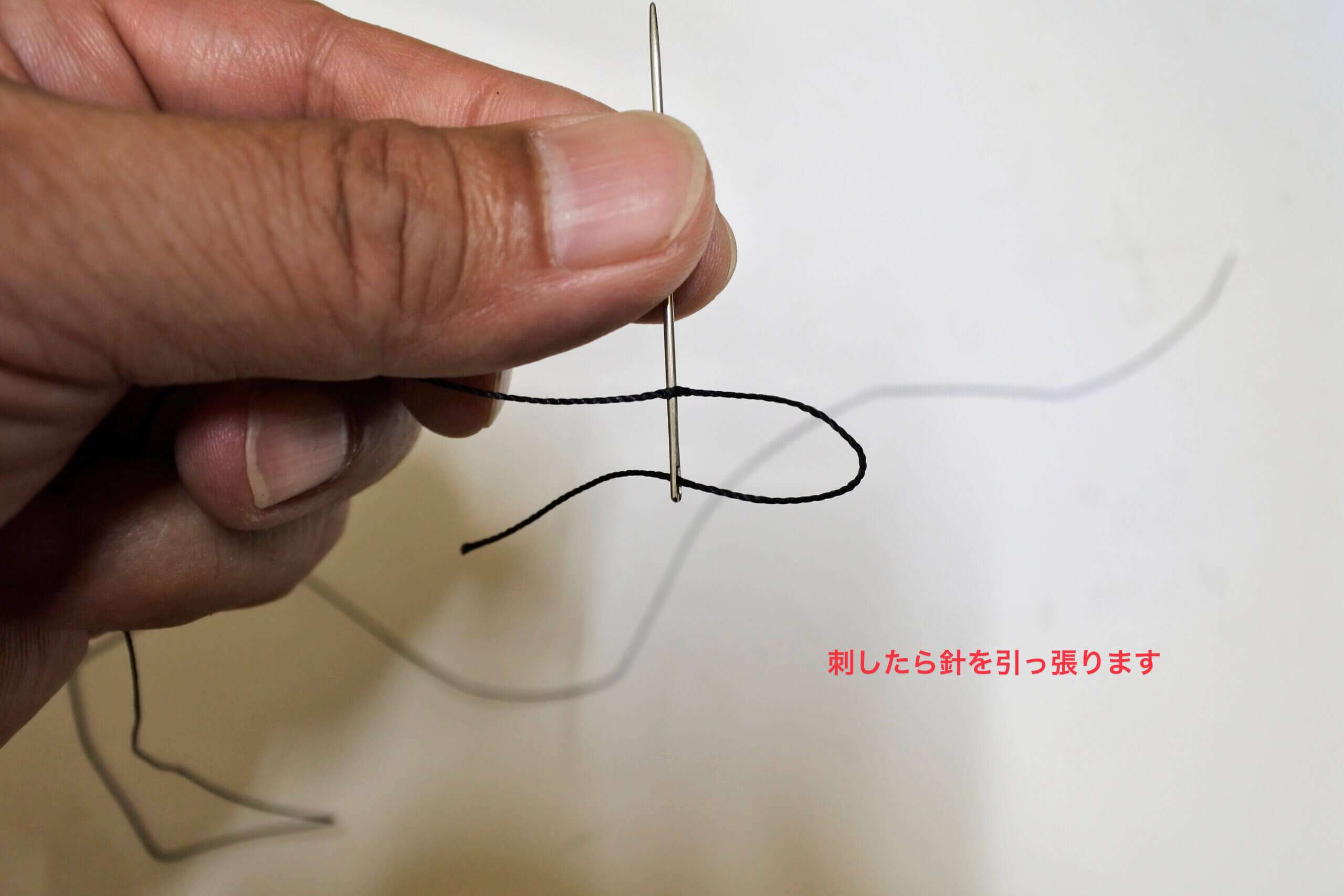

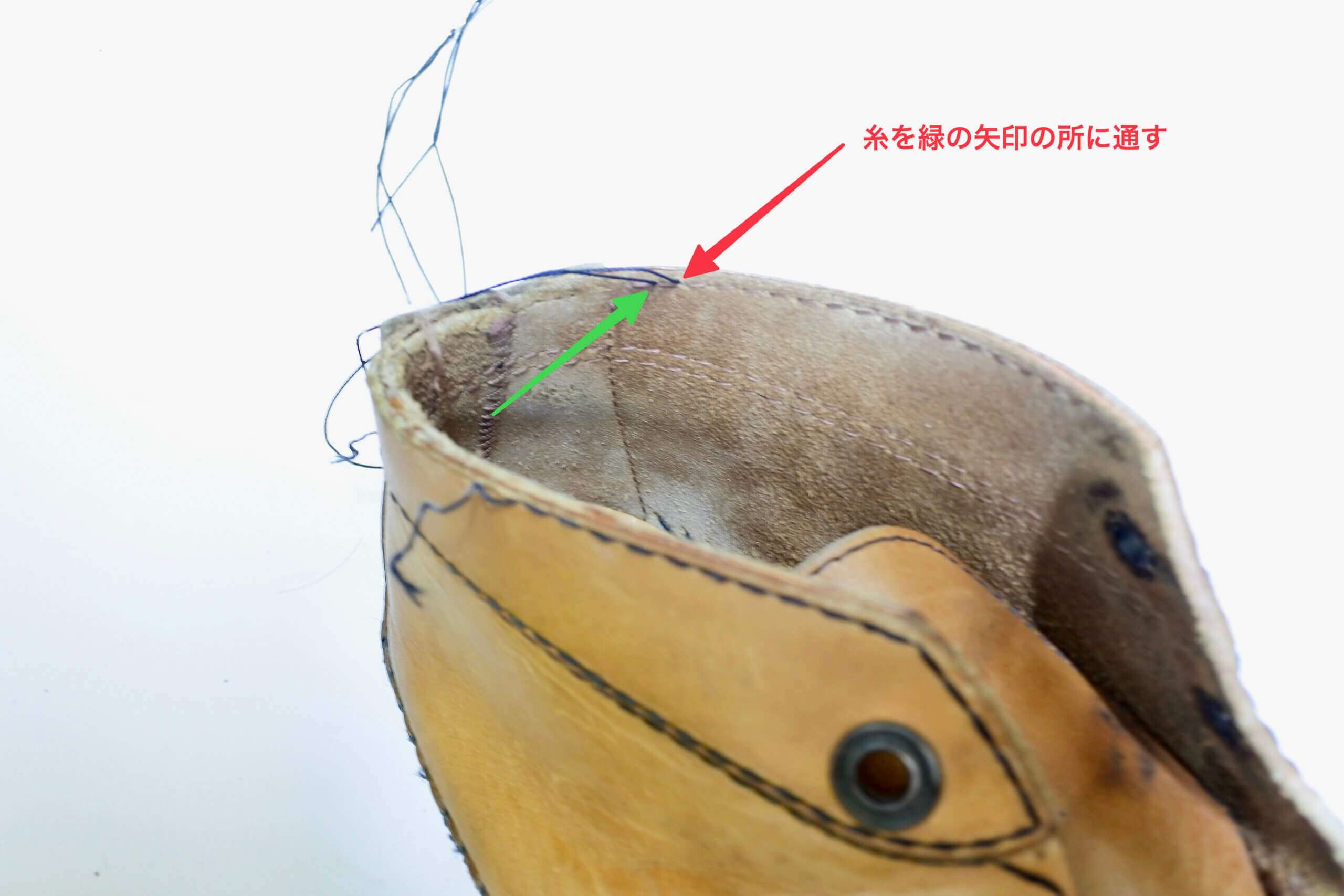

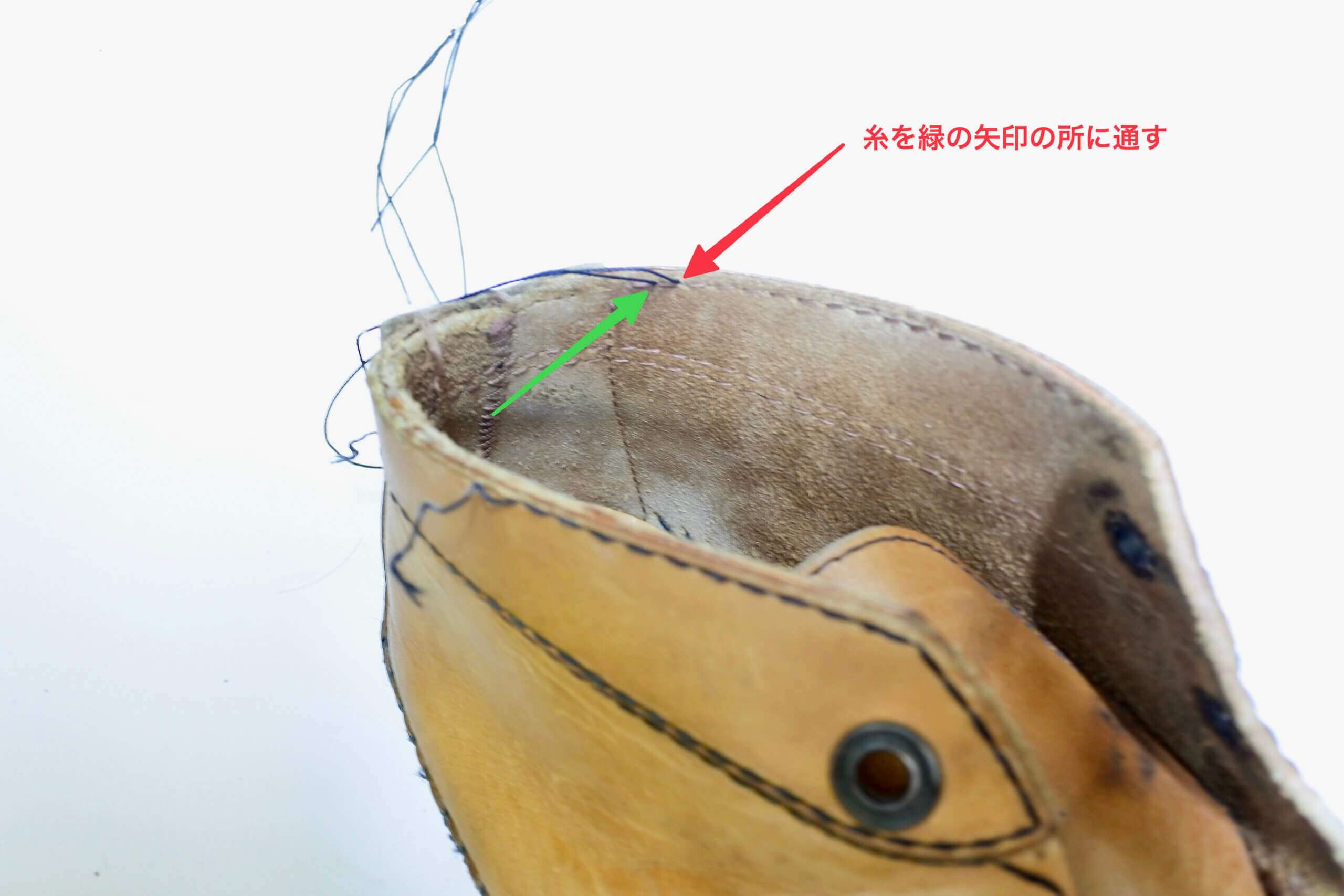

早速、革の穴に2本の針を通します。

この通すときは、ほつれた糸の出ているところより後ろから縫ってください。

ほつれた糸を新しく縫う糸で絡めてあげないと、そこからまたほつれていまします。

そして、矢印の方向から糸を出して左右に糸を引っ貼ります。

ある程度の力で糸を引き締めてください。

力任せにすると、革にシワが入るのである程度の力で構いません。

これで一回目の縫い方が終了。

そして2回目も同じように交差して縫っていきます。

この作業の繰り返しです。

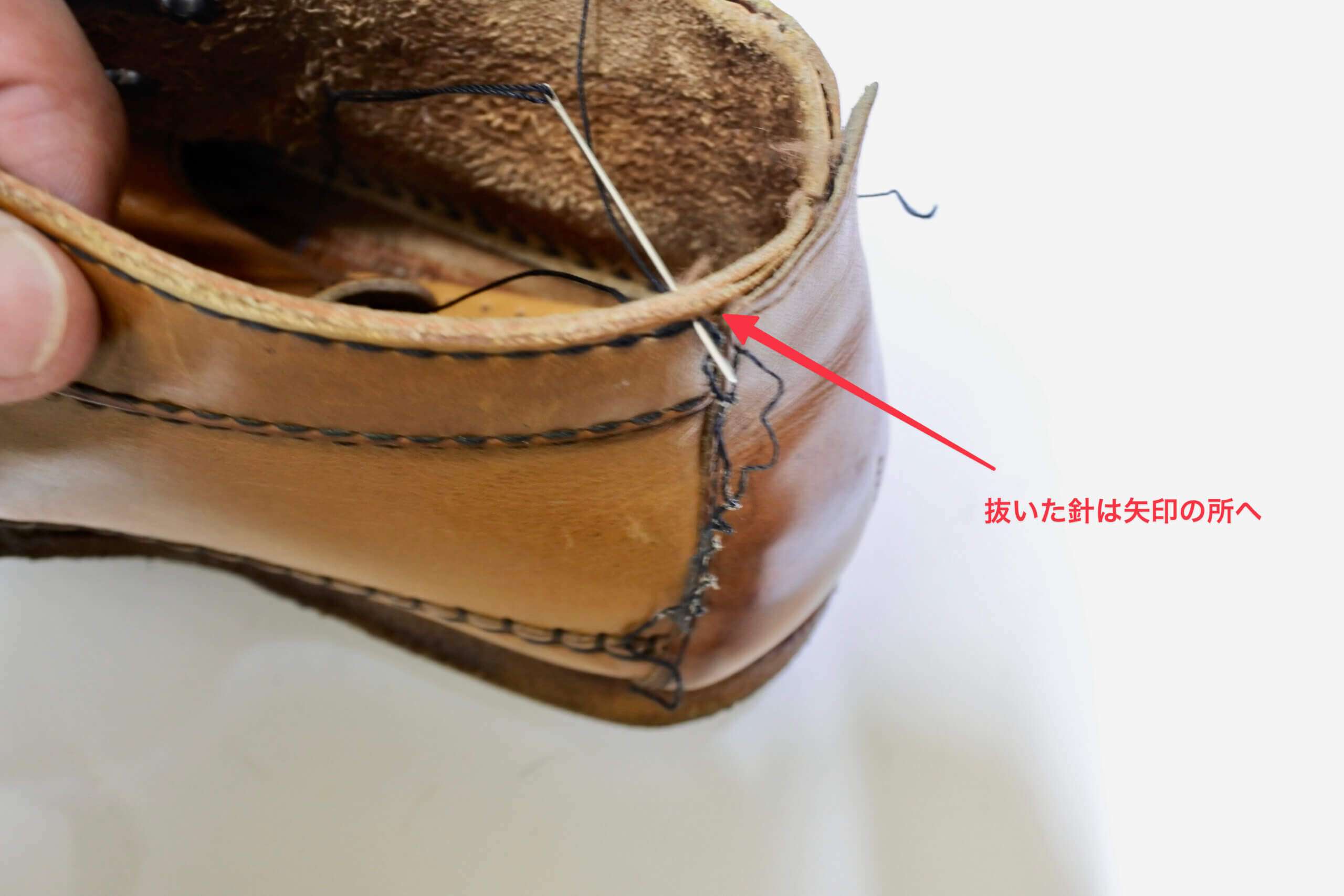

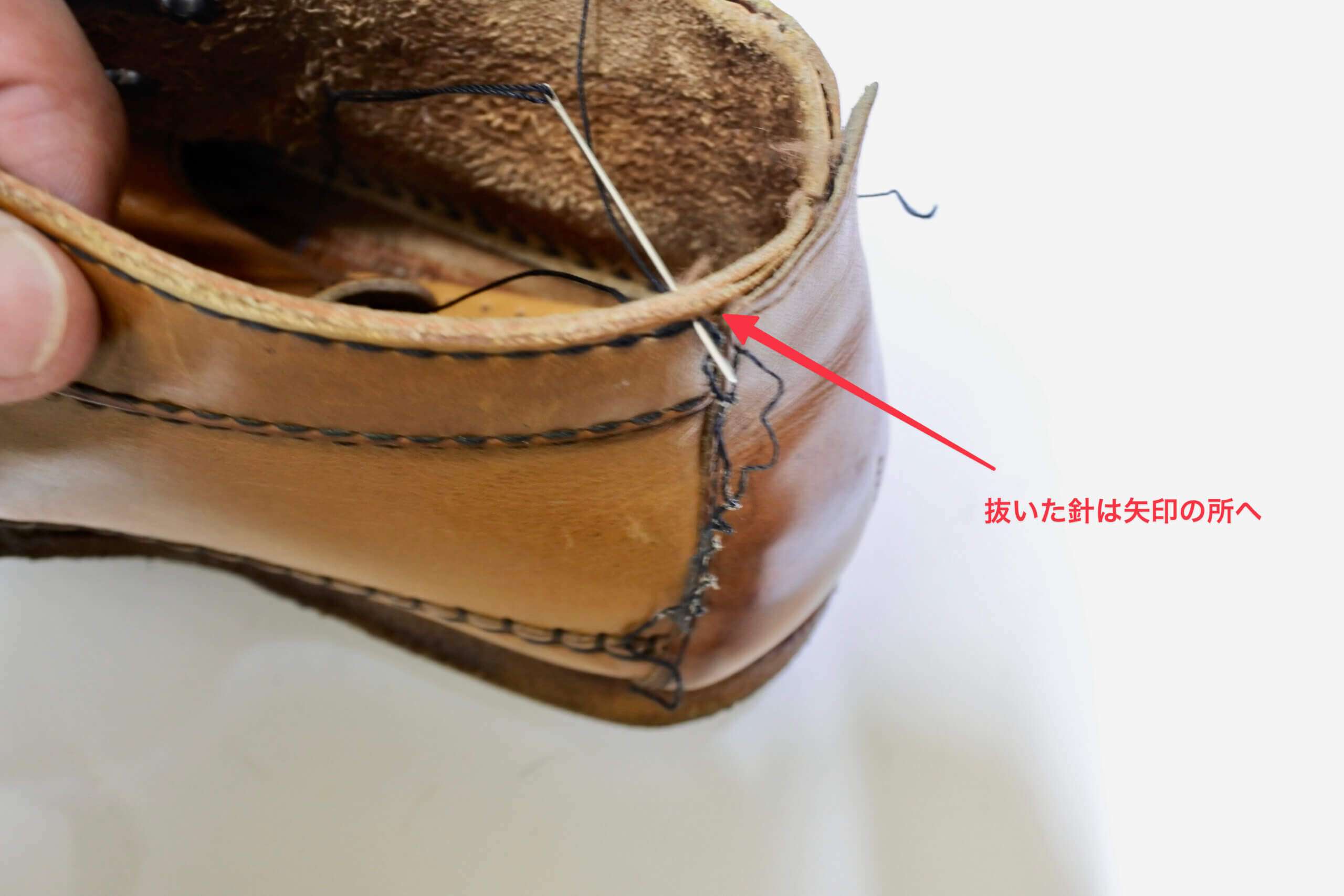

縫い続けていくと、銀面にはステッチ跡が目視できますが、床面のステッチは目視では確認するのが難しいです。

えいやーと針を指して違う方向に進めていくと、縫い目がガタガタになります。

そんな場合は、銀面から一旦針を刺して床面からの針の位置を確認して縫ってみてください。

基本的には、一旦空いている穴ですので針先で探れば糸は通ります。

床面の縫い目も気にしながら縫うときれいなステッチになると思います。

最後まで縫えれば、返し縫いをして端の糸が出ている部分を絡めながら糸処理をします。

糸処理の方法は、火で炙る。

火で炙ることによって、糸が溶けます。

その溶けた糸を押しつぶして、糸の先端を処理します。

縫い目よりも糸処理が大きければ糸は抜けません。

既存の糸もすべて縫い終わったあとで処理するほうが失敗しません。

先に短いままで処理すると、融通がきかなくなるというか、調整できないというか。

最後に処理するほうが、なにかと便利だと思います。

どうでしょう?

キレイに縫えましたか?

以前の補修跡の下にずらした穴が、ちょっと痛いですね。。。

ここの処理がキレイだったら、もう少し見栄えが良かったです。

思ったよりは簡単だと思います。

平縫い自体は、出た糸を規則正しく縫い続けるだけなのでそこまで難しくないと思います。

ただ、糸の縫う順番だったり、方向だったりが不規則になればきれいな縫い目は出ないと思います。

ワタシも最初は順番がデタラメで、縫い目がちぐはぐした経験があります。

コツさえ覚えれば難しくはないです。

見た目のきれいさに関しては場数を踏んで技術を上げるしかないのかなぁーと思います。

自分で直すことのメリット

自分で直すことによって、ステッチほつれのハードルがかなり下がります。

ステッチほつれって、結構憂鬱になるものです。

気を使う靴になるというか。。。

ただ、これも毎度のことですが、自分でするので自己責任になります。

高級靴なので、プロに任せたい。

って思えば、任せたほうが絶対に無難です。

ただ、修理に出すほど解けていなかったり、狭い範囲だけであれば今回の自分で直すことは有効かもしれません。

ワタシみたいに地方在住者なら靴の修理出すところって、あるようでないんですよね。。。

宅配便で送料出してまでって考えたりしていると中々出せないっていうのが現状かと。。。

ワタシはこのレザークラフトが趣味になる前に、ALDENのアッパーを縫っています。

-

-

オールデンを愛用して気づいた左右差|同じ悩みを持つ人へ オールデンの左右差①#54321

オールデンの左右差って聞いたとき、何を思い浮かべますか? おそらく大半の ...

その当時は縫い方すら知らなかったですが、今思えば今回紹介した平縫いです。

その当時はかなりビビって縫いました。

確証もないし、縫ったそばからブチブチ切れるのではないかとヒヤヒヤしていました。

しかし、あれから10年近く経っていますが屈曲しても糸は解けていません。

逆に手縫いなので、一本解けても交差して縫っているのでスルスルとミシンのほつれるような感じではないと思います。

逆に自信がついていますw

今現在、何個かのレザークラフト作品を日常で使っていますが、糸が解れたことはありません。

手縫いってホント丈夫ですよ。

ぶっつけ本番で靴のほつれを修復するのがハードル高い人は、まずは練習で縫ってみることをオススメします。

平縫いを覚えれば、色んなところに応用できます。

財布のほつれとか、スニーカーの踵のほつれとか。

更には革のクラック補修や、チャールズパッチ。

自分で補修できるようになれば、靴への愛情も更に深まります。

今計画しているのは、チャールズパッチを使った靴の再構築を考えています。

計画がまとまればこのブログでも進捗を紹介したいですね。

このブログ以外でも、レザークラフトのサイトはたくさんあります。

ワタシもそれで勉強しましたw

チェレンジする方は、くれぐれも自己責任でお願いします。

今回の記事が参考になれば幸いです。

こんな記事も読まれています

-

-

なぜ靴ばかり買うのか?靴好きの心理を徹底解説

先日、ネットを徘徊していると靴ばかり持っている人の心理を目にしました。 ...

-

-

市販品で好みの靴紐の色がないあなたへ | 靴紐を自分好みに染めてみた

靴紐を染める? 私にとって靴紐は、本当の気まぐれで変えています。 その時 ...

-

-

靴を消耗品と捉えるか、一生モノと捉えるか?

先週の大雨から一転、晴れの日が続いています。 一気に夏になりました。 雨 ...

-

-

自分で直せるサンダルの修理

サンダルが切れる 夏の定番アイテムのサンダル 夏しか使わないので、基本的 ...

-

-

コードバン脱皮の注意事項

最近雨ばかりだったせいか、晴れてしまえばムシムシとして湿気が多いのがチョ ...