1960年代製オーストリア軍バックパックを令和の現在に蘇らせれることはできるのか?Part2

投稿日:2025年9月14日 更新日:

Part1はこちら

-

-

1960年代製オーストリア軍バックパックを令和の現在に蘇らせれることはできるのか? Part1

今から27年前、人生で初めて仕事で海外に行きました。 10代から20代前 ...

いざ、リメイク開始

https://shell.linhood.click/item-lk9wlu0p8t.htmlより抜粋

https://shell.linhood.click/item-lk9wlu0p8t.htmlより抜粋

https://shell.linhood.click/item-lk9wlu0p8t.htmlより抜粋

https://shell.linhood.click/item-lk9wlu0p8t.htmlより抜粋

https://shell.linhood.click/item-lk9wlu0p8t.htmlより抜粋

https://shell.linhood.click/item-lk9wlu0p8t.htmlより抜粋

https://shell.linhood.click/item-lk9wlu0p8t.htmlより抜粋

早速、頒布を染めていきます。

って、実は当時ブログに載せる気がなかったので画像はないんです。。。

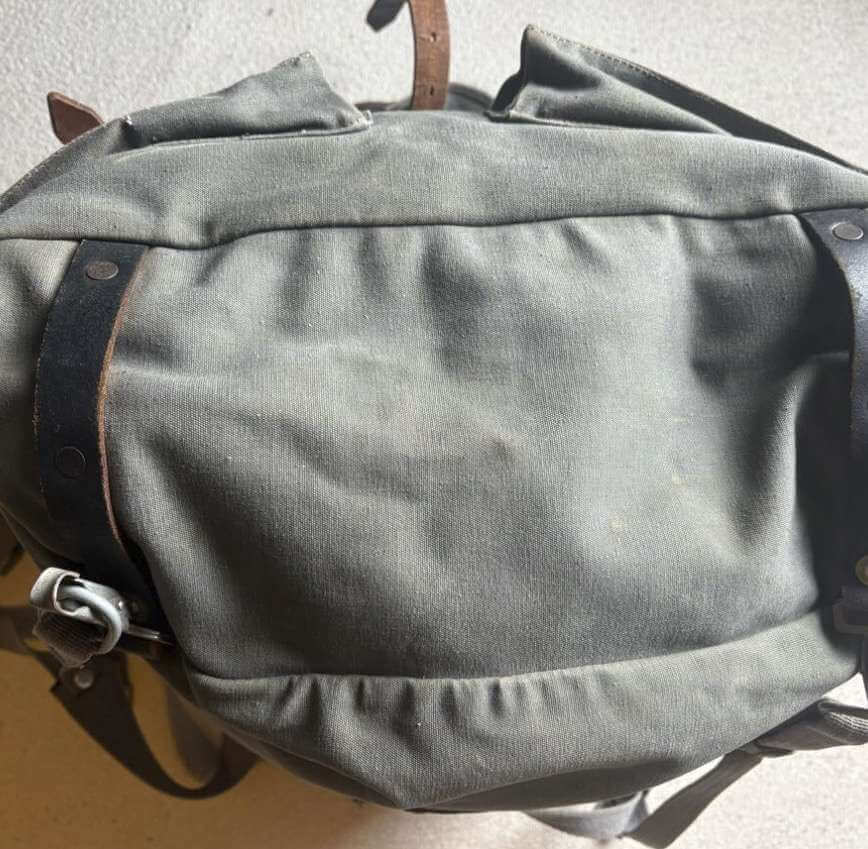

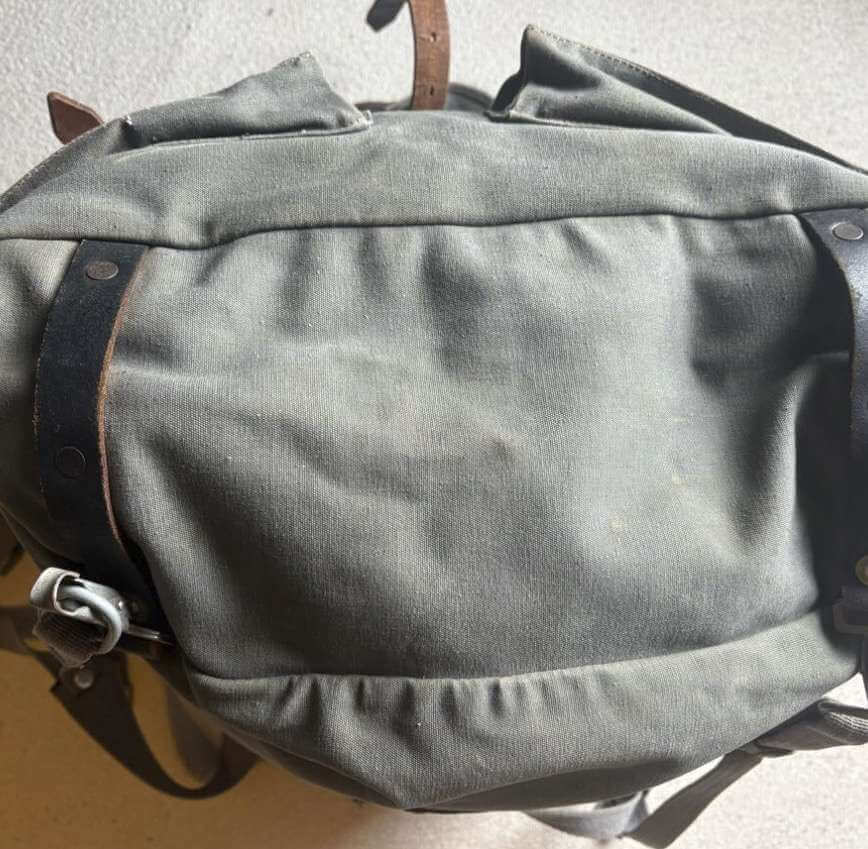

この染める前の画像はワタシが購入したものと同じものでしたので、ネットで拾ってきた画像になります。

この個体は、ワタシの個体より遥かにきれいな状態でした。

この状態ならそのまま使えると思います。

ってことで作業の前の画像はなんですよね。。。

すみません。。。

バックパック自体はモスグリーンで染め直します。

-

-

ダイロン(色の染め替え)

先日、色の染め替えを行いました。 実は、今回が初めてではなく何度かやって ...

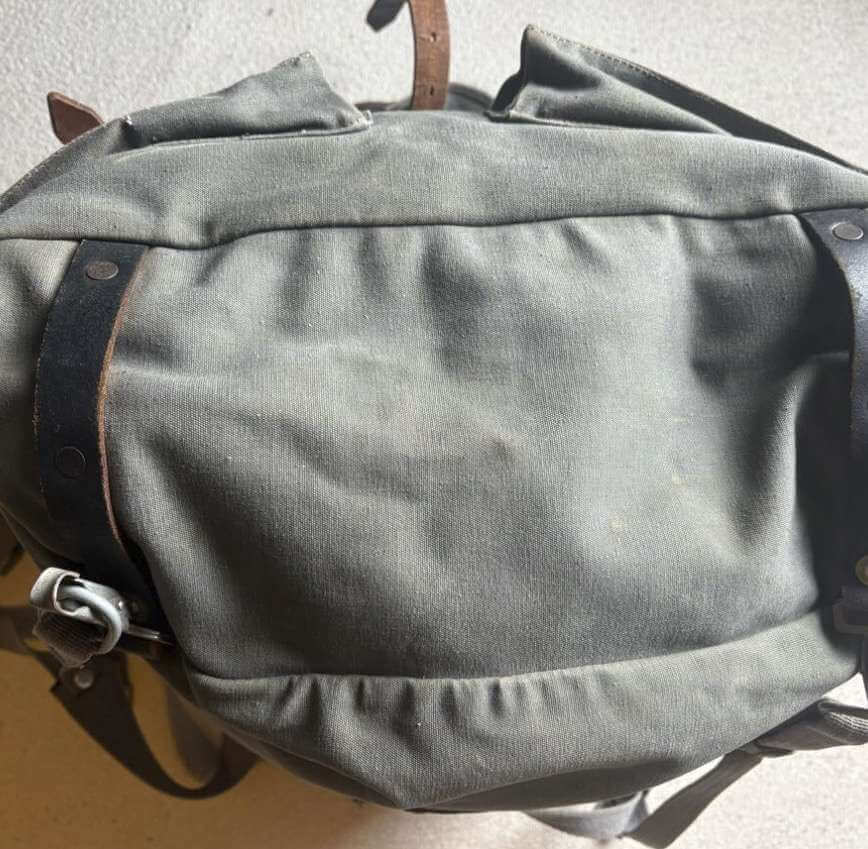

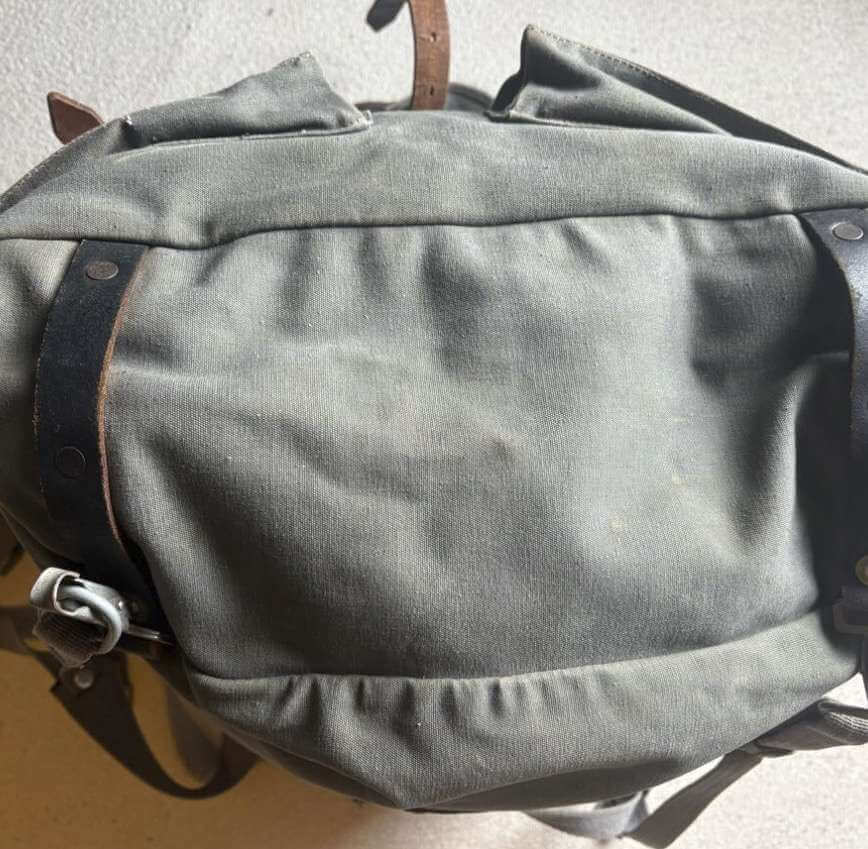

実はこのバックパック、ノーマルの状態で約3kg近い重量がありました。

本来、頒布は軽い素材なのですが、付属品や革なんかが結構重量ありましたね。

この時代のバックパックって、鉄製の金具が多く使用しており、サスペンダーもアタッチメントとして着いていたんです。

またファスナーも使用していません。

紐で縛ったり、革ベルトでフラップ留めたり。

だから壊れていないんでしょうね。

https://shell.linhood.click/item-lk9wlu0p8t.htmlより抜粋

アタッチメント式なので、バックパックだけが取り外し可能になっていて、ショルダー部分は背負ったまま。

そのアタッチメントは他の銃や装置を取り付けられる仕様になっていて、わざわざショルダーを脱がなくても装着可能にしていたんです。

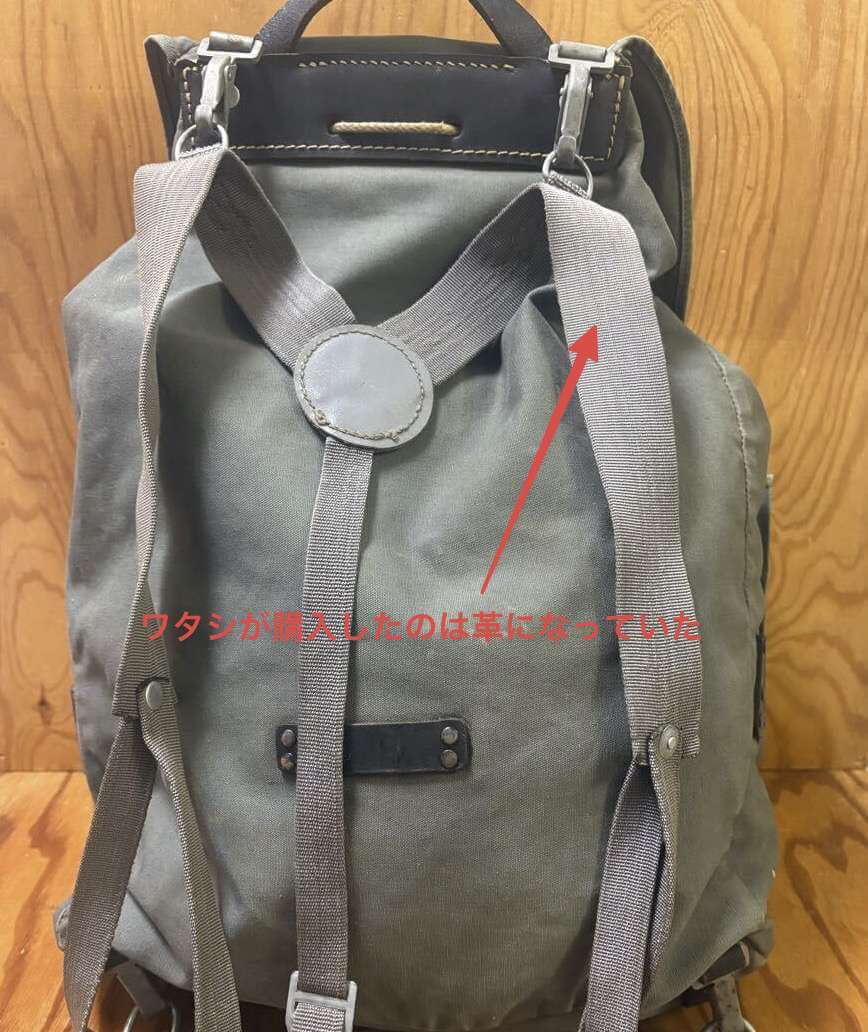

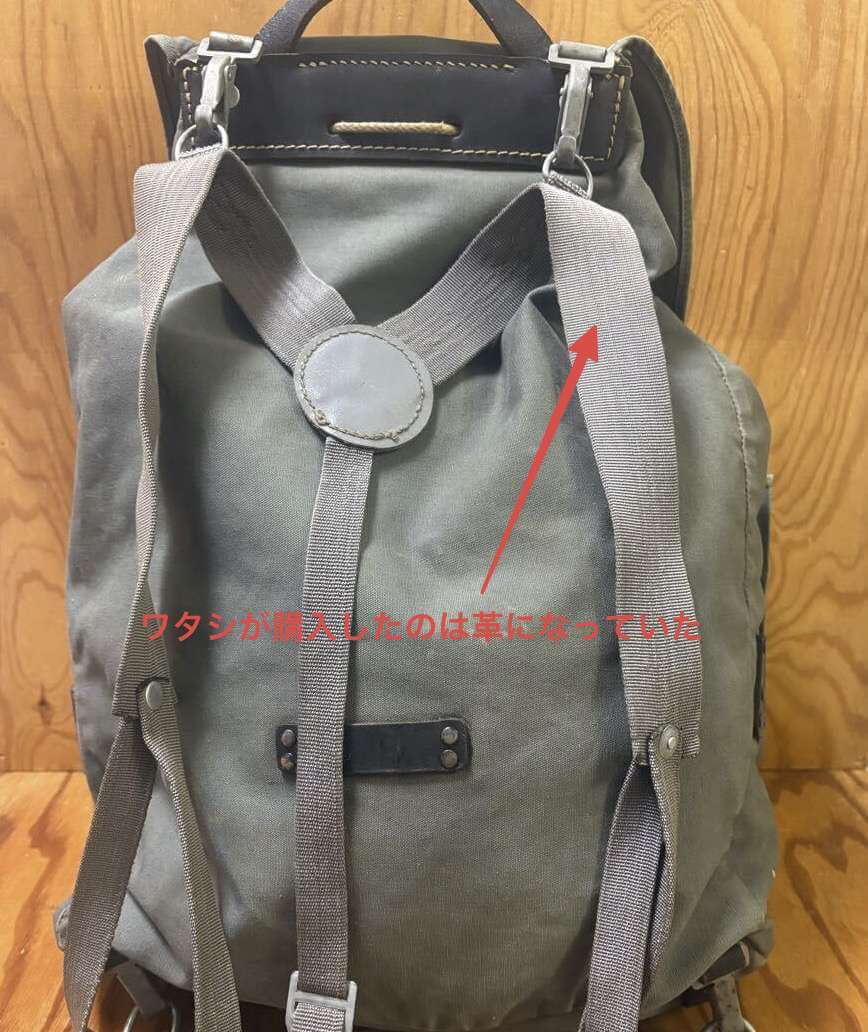

画像のショルダーはナイロン製ですが、ワタシが購入したのは革製のものでした。

やっぱり軍用のバックパックは、機能がすごい。

60年前と言ってもしっかり考えられています。

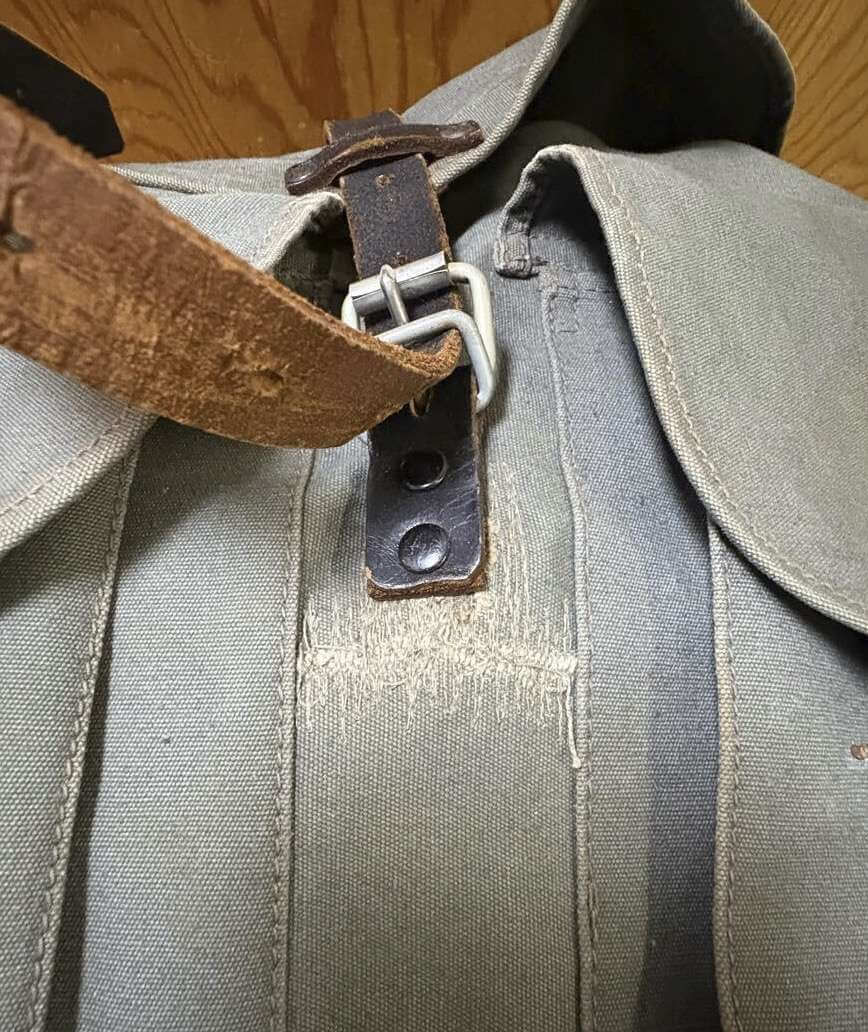

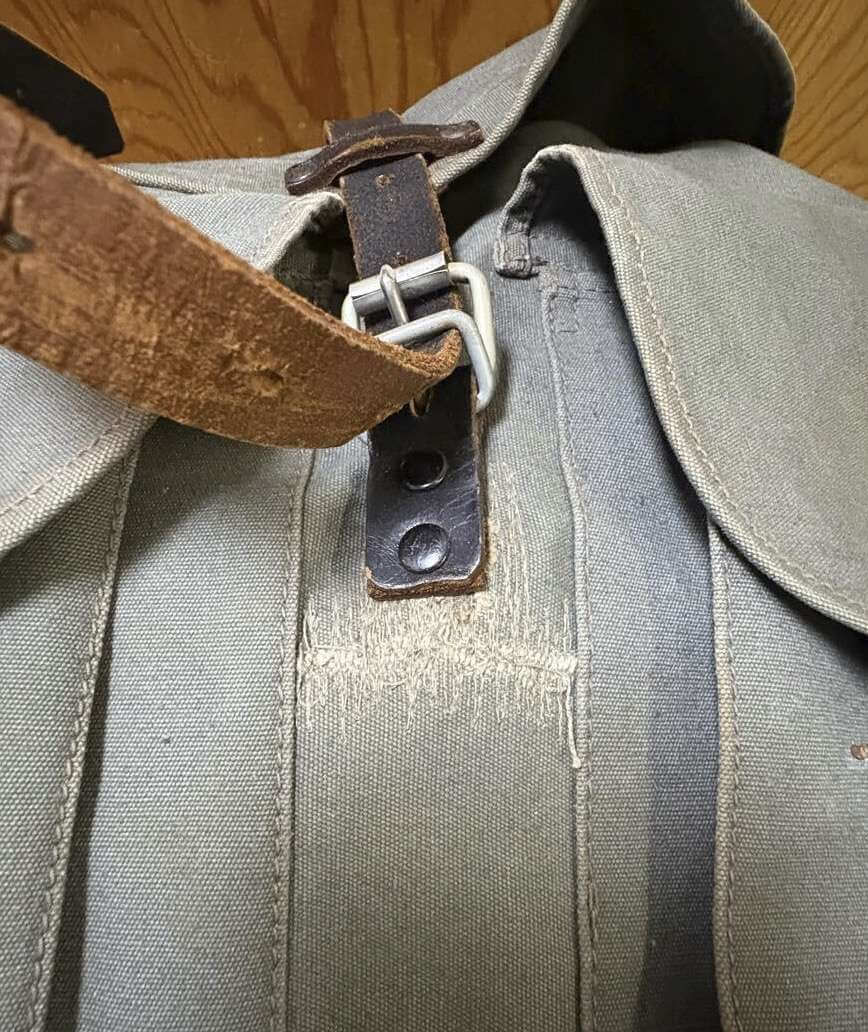

https://shell.linhood.click/item-lk9wlu0p8t.htmlより抜粋

ただ、いろんな装備があるので重いんです。

鉄製のアタッチメントの金具です。

これだけでも150gあります。

その根元に位置する革の部分の中には1.2mm程度の鉄板も仕込まれていました。

中には何も入っていません。

バックパックだけでこの重量はかなり致命的です。

背負うとずっしりなんです。

一般用として使うのも旅行用で使うのもこの重さが一番ネックです。

しかし、自分が使うのでポケットや背負う配置に関しては自由に設計できます。

そこは市販品とは大きく違います。

できるだけ軽いパーツ、ナイロン系を使って減量していきますが、最終的に2kgまで減量できました。

それでも2kgです。

重いです。。。

一番のコダワリはショルダー部分

バックパックのショルダー部分ってかなり負荷がかかります。

薄ければクッション性がないので肩に負担がかかります。

クッションを入れ過ぎれば、ショルダー部分の中に入り切らないし、面で肩に当たりにくい。

ちょうどいいところの厚みで作りました。

って、実は再利用です。

以前このブログでも紹介したビジネスリュック

-

-

ビジネスリュックを考える③ レビュー編

さてさて、遂にビジネスリュック(Coleman26998)を購入したわけ ...

このショルダー部分がちぎれたんです。。。

放置していたんですが、この際使ってみようってことで再利用しました。

SDGsですよねw

また、ショルダー部分にもモールシステムを採用して、アフターポーチがつけれるようにしています。

水筒とか、ケータイとかをこのショルダー部分につけることで、一々パックパックを降ろさなくても取り扱いしたかったんです。

意外にバックパックのサイドに入れてたりすると、いざっ、ってときに取れないですよね。

これが結構ストレスだったので、ショルダー部分で完結したかったんです。

因みにこの水筒ケースは自分で作ってますw

そしてこれ、

モールシステム考えている方はこれが一番オススメです。

買い増したぐらい使い勝手が良かったです。

便利にはなったけど、見た目はゴツすぎますね。。。

まぁーこれがモールシステムのデメリットかもしれません。

そしてこのショルダー部分は取り外し可能にしています。

色々考えました。

素人の発想ですが。。。

苦肉の策で考えた結果がこちらです。

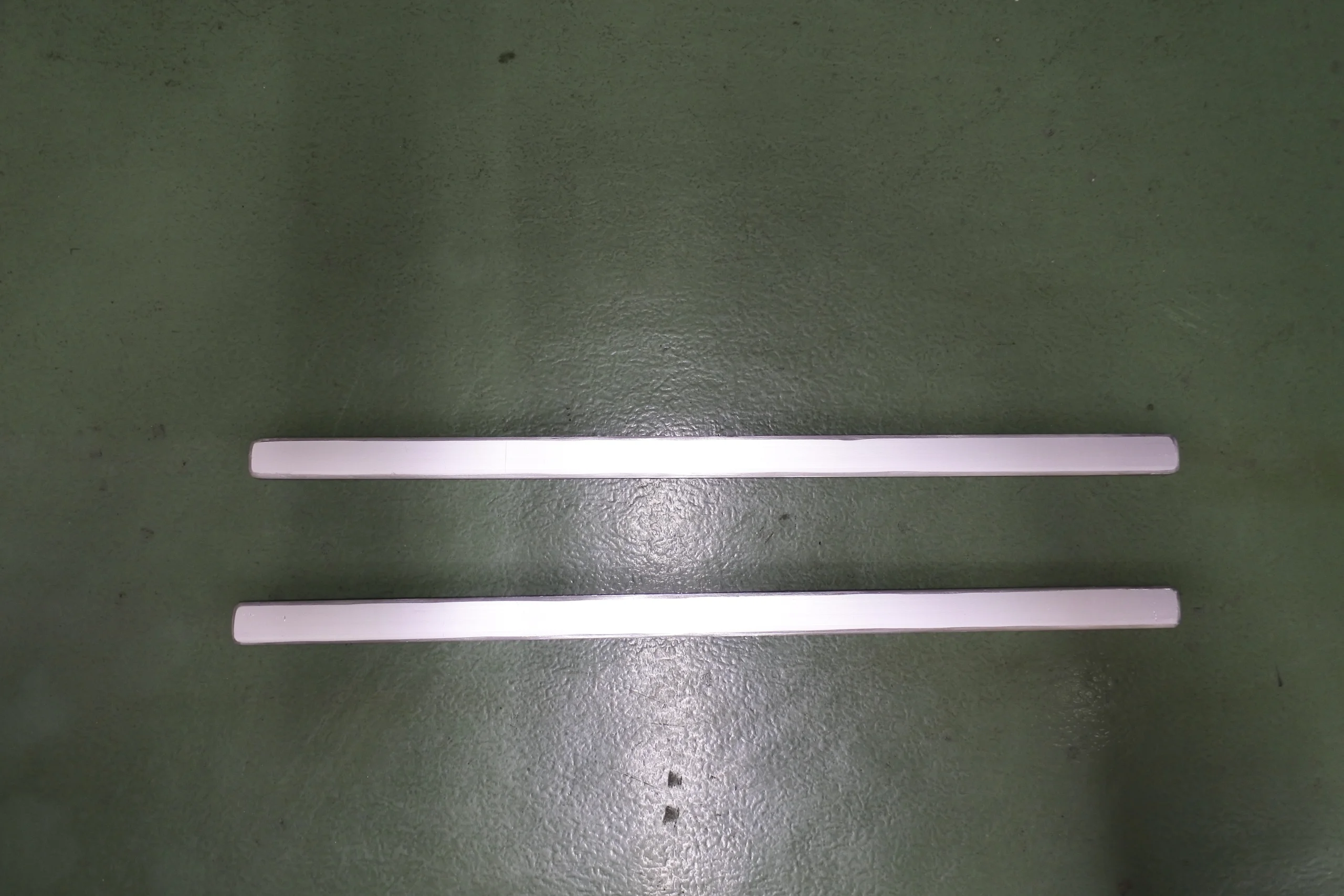

このT時の中に入っている素材なんだかわかりますかw

これの素材は色々考えたんです。

最初アルミ板考えたんですが、強度と厚み考えたら重くなってしまうので迷ったんです。

そして色々物色していたら見つけたんですw

建築材料とかで使うあれです。

この素材の耐荷重は900kg

しかも、めちゃくちゃ軽くて折れない。

写真のようにつまむと曲がります。

しかし、曲がると言ってもかなりの力が必要ですし、何回も曲げてみましたが、2つに折れることはなかったです。

かなり頑丈なパーツでした。

ショルダー部分の根元をT時にしてバックパック本体と連結しています。

負荷がかかったときにはしっかりとT時が噛み合って抜けない仕様です。

逆に取り外したいときは抜き取ります。

この辺も全て手縫いで平縫いしています。

そしてショルダーベルトの底の取り付け部分ですが、最初は底に革と金属パーツが付いていました。

https://shell.linhood.click/item-lk9wlu0p8t.htmlより抜粋

この部分につけてみたんですが、背負うとバックパック自体が後ろに沈み込む。

横から見ると、バックパックが水平にならない。背中部分が上がり、バックパック自体は下る。

横から見るとかなり不格好になったんです。

そこで、取り付け部分(革の部分)に移動して横から見たとき水平になるようにしました。

実はこの位置を何回かやり直した(縫い直した)んです。。。

ここが結構苦労したかも。。。

モールシステムで拡張性を確保

拡張性の部分ですが、先にも書いたようにモールシステムを採用します。

バックパックの両サイドに3本のモールシステムをつけました。

このモールシステムも全て手縫いの平縫いです。

ある程度の荷物は全然問題なしです。

因みにモールシステムの下の革部分は、最初からありましたので、寸法測って裁断してカシメで留めています。

この部分はなくてよかったんですが、カシメの穴が8つもついていたので、穴を塞ぐほうがめんどくさかったので、同じデザインってことでつけました。

バックパックの上部のフタの部分も革で覆いました。

その下の革のカシメ部分は最初から付いていましたが、再度革を裁断してつけています。

裏面も最初は何もなかったんですが、小物を入れれる収納を付けました。

これも、前のバックパックの残骸です。

意外なところで助かりました。

持ち手の部分も革で縫い合わせました。

持ち手の部分って、じみーに使うこと多いんです。

持ち手が硬かったり、持ったとき角が手のひらに食い込んだりってあるんですよね。。。

これは、中にスポンジ状の芯棒入れて革で巻き付けています。

持つとクッションが効いているので、少々の重さは痛くないです。

またこの部分は元々かなり頑丈にできています。

元の鉄板は厚くて重いので、ちょっと薄めの鉄板0.8mmぐらいのを入れています。

手で曲げると曲がるくらいの強度ですが、折れることはありません。

通常のプラスマイナスのボルトや、六角ボルトだと厚みが出ますので、アルバムケースのボルトを代用しています。

内側のボルトはマイナスなので、しっかり締まります。

このボルト部分と革の持ち手を通しているので、革自体がちぎれない限り重さは担保できる感じですね。

上蓋の表面からは、この部分にもモールシステムを採用して、ポーチを付けれるようにしています。

これはワークマンで購入したポーチ。

このままだとバックパックにつけれないので、このように改良します。

ナイロンベルトを通すループを後付けします。

こんな感じで、後付できるようになりました。

バックパックの中に入らないときは、このように後付でポーチつけることによって収納が増えます。

要らなくなったら、外してポーチを中にしまっておけば、いつでもつけれます。

あと、バックパック自体が頒布ですので、中に何も入っていなければクシャッと倒れます。

背骨がないというか。

自立しないんです。

この部分をどうするか迷いました。

これも色々考えて、抜き差しできるアルミのフラットバーを忍ばせることによって解決しました。

これで自立可能です。

中のポケット類は100均で適当なポーチ見つけてきてアクリル板に縫い付けています。

ベースはこれまた100均のPCケース

これも着脱式です。

限りなく取り外し可能なバックパックに仕上がりました。

どうでしょうか

前回紹介した平縫いを活かして仕上げた感じです。

-

-

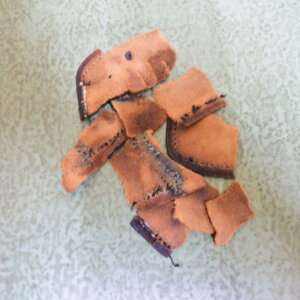

革靴の糸が切れた!放置すると危険なステッチほつれを自分で直す!

この6年間のブログ休止中に、新たな趣味ができました。 それ ...

腰ベルトに関しては、実は自作を考えていたんですが、パラパラネットを見ていたらちょうどいいのがあったんで、これをつけています。

腰のベルトもこんな感じで着脱できるようにしました。

バックパック全般に言えますが、肩に重量をかけていると、肩がちぎれそうに痛いです。。。

バックパックは、肩よりも腰に重量配分するように背負うと長時間耐えられます。

故に、本体の荷物が多い場合は腰ベルトつけて背負うほうがいいですね。

必要ないときは抜き取ります。

また、どうしても荷物が重く肩の負担を軽減させたい場合は、このようなものも効果的でした。

意外にもこれは良かったですね。

肩の重さが分散したっていうか。

この商品は、1つしかないのでバックパックなら2つ必要でした。。。

そして、背中パットですが、夏用と冬用作りました。

バックパックのマジックテープで装着可能です。

汗が染み込んでいる場合は、外して洗濯できます。

肝心の中の画像です。

結構収納力あります。入口が紐で調整できますので、かなり多めに収納できます。

はみ出しても、上蓋があるので強引に押さえつければ何とかまとまります。

底の部分は、本来革で補強されていましたが、これも重量がかさばるので、ナイロンで補強しました。

この部分にモールシステムを縫い付けて、

ウェビングクリップを忍ばせれば合体できます。

元々のポーチは意味不明なものが付いていたので取っ払っていますw

アフターポーチ取り付けれるように自分でモールを付けています。

元のベースは↓

モールの部分(ナイロンテープ)ですが、100均のものでもいいですが、やはり弱いです。。。

強い荷重がかかる部分は、100均じゃないほうがいいかもですね。

ワタシはこれをつけました。

因みに、若い方のバックパックの背負い方って、ショルダーが長くてバックパック自体が、腰より下に来てるの見たことないですか?

この背負い方は、肩の負担がかなり多いです。

できるだけバックパックは密着させて、腰より少し上がバックパックの底辺に来るようにすれば負担は少なくなると思います。

このように調整ベルトがあれば、背負った状態で調整して、バックパックをいい位置に持ってくることができます。

このように調整したら、バックパックを一々降ろしたくないんですよね。

だから降ろさずに完結するように必要なものはショルダーとかに集約したいんです。

市販品なんか、スマホをバックパックの中に収納ポケット作っていますが、一々降ろして電話でます?

めんどくさいですよね。

手に届く位置のほうが断然使いやすいと思います。

まぁー完全な主観ですが。。。

とりあえずは、本体の重さ以外は概ね満足行く仕様になったと思います。

実はこれで前回紹介したタイへ行ってきたんです。

12日間滞在していたので、荷物は最小限に抑えましたが、それでも重かったです。

帰りはお土産とかでパンパンになましたが、懸念材料だった着脱式のショルダー部は全く問題なかったです。

もし外れていたら地獄でしたね。。。

重量的には多分、12〜14kgぐらいだったような。。。

その時はJALで飛びましたので重量制限はなし。

LCCだと完全アウトですねw

以前はリモワで海外行ってたんですが、正直空港で荷物を待つ時間がもったいないし、海外でトランク預けると結構雑な扱い受けるんです。

それに、東南アジアって道が日本みたいにキレイではないので、トランク転がしてもどこかで必ず手で持つことになるんです。

これが結構ストレス。。。

-

-

RIMOWA Lufthansa Boeing 2輪 リモワルフトハンザボーイング

桜も散り始めいよいよ夏に向けて気温も上がってきます。 毎日汗ばむ陽気にな ...

ってことで、海外の一人旅はバックパックのみ。

これが一番だと思います。

しかしやっぱり重い。

バックパック自体が、30L以上はあるので普段使いには大きすぎます。

あくまでも旅行や登山、キャンプ用のバックパックになりましたね。

バックパックをリメイクして思うこと

今回は、1960年代製オーストリア軍のバックパックをリメイクしました。

今から65年前近くのバックパックが現在に使えること自体すごいことです。

自分の年齢よりも年を取ってる。。。

考えようによっては、「時代遅れ」の代物です。

しかし現在に使えるようになったのは、これはこれでロマンがあります。

何でもそうですが、現在の使い捨ての世の中に対して、この時代のものは「直して使う」ってことが根底にあるんだと思います。

バックパックをバラして(解体)して思いました。

って、ここまでやって使えるようにするバカはワタシぐらいですね。。。

ここまで来るのにお金も時間も結構かかりましたから。。。

まぁー、自己満足感は半端ないですがねw

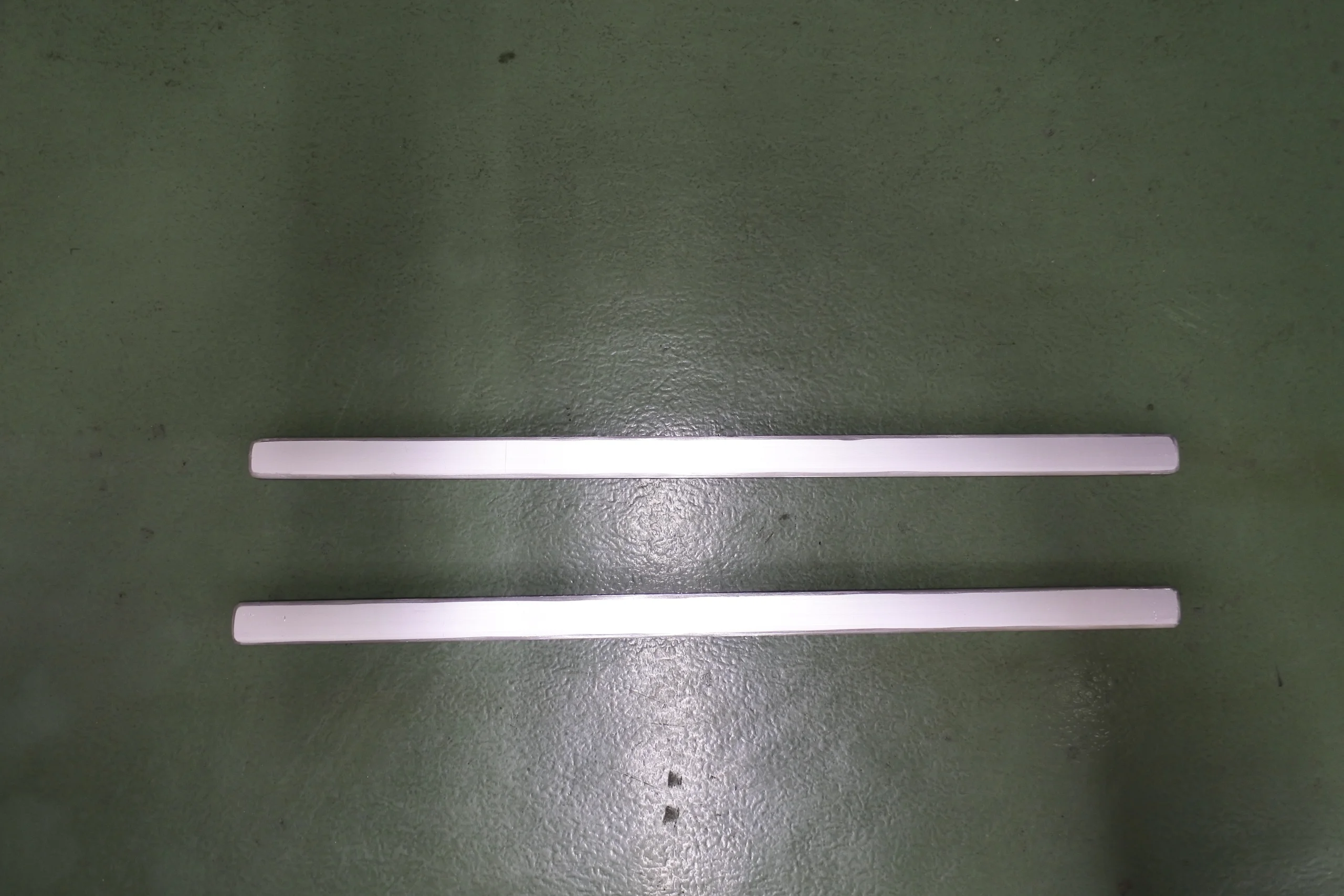

あっ、今回のバックパックの革パーツは全滅でしたが、唯一使えたパーツがこれです。

この革ベルト

本来はもう少し長かったんですが、途中で折れて短くなったんです。

レッドロットの進行が結構きていたんですが、何とか使えそうな感じで残しています。

-

-

レッドロットとは革の末期症状|修復できない劣化の原因と対策で革靴を守る!

レッドロットって聞いたことありますか? これは修復できない革の末期症状の ...

今回は殆どの革が全滅でしたので、新しく革を裁断して縫い付けています。

その革も、ヌメ革から馬革といろいろ使いました。

また革の色に関しては、ほぼ染めています。

バックパックの背中の部分なんかは、そのままの色で染めるの忘れたんですが、革の色こそ何とでもなります。

よく、オールデンの左右差でも【色が違う】って悩んでいる方多いと思いますが、これは染め直すことでどうにでもなります。

深く考える必要はないですね。

左右の革の厚みが違うほうがよっぽど深刻です。

ワタシは基本的にモノを作ったり直したりするのが好きです。

ゴソゴソ手を動かすというか。

また物作りのプランを考えるのも好きです。

今回のバックパックも想像やプランは頭の中にできていましたが実際に背負ってみると、思ったビジュアルと違っていたり、背負った感触が違ったりと結構修正の連続でした。

試運転ではないですが、使ってみて気に入らないところはもう一回縫い直したり、位置を変えてみたり色々やりました。

まぁーあれこれ想像してやってみて、やっぱりダメだったってこともたくさんありますが、これがまた面白い。

革靴にしてもそうですが、自分で手を加えることによって、愛情が深まります。

これはクルマバカだった頃の車いじりが大きく影響しているんだと思います。

-

-

オールデンを愛用して気づいた左右差|同じ悩みを持つ人へ オールデンの左右差④#54321

最大の山場 不良靴を更生させられるか まだまだ引っ張ってます・・・汗 こ ...

ノーマルはイヤみたいな

DIYで何処かオリジナリティーを出したいっていつも思ってます。

こういうものづくりとか、趣味の世界は、商売とは違って全くの自己満足の世界です。

自分が良ければそれでいい

だからこそストレスがないし、続けれるんだと思います。

老眼がひどくなったけど、50代に突入してもやり続けたいですね。

今回の記事が何かの参考になれば幸いです。

こんな記事も読まれています

-

-

なぜ靴ばかり買うのか?靴好きの心理を徹底解説

先日、ネットを徘徊していると靴ばかり持っている人の心理を目にしました。 ...

-

-

市販品で好みの靴紐の色がないあなたへ | 靴紐を自分好みに染めてみた

靴紐を染める? 私にとって靴紐は、本当の気まぐれで変えています。 その時 ...

-

-

靴を消耗品と捉えるか、一生モノと捉えるか?

先週の大雨から一転、晴れの日が続いています。 一気に夏になりました。 雨 ...

-

-

自分で直せるサンダルの修理

サンダルが切れる 夏の定番アイテムのサンダル 夏しか使わないので、基本的 ...

-

-

コードバン脱皮の注意事項

最近雨ばかりだったせいか、晴れてしまえばムシムシとして湿気が多いのがチョ ...